関伸一のデジタルエンジニアリング徒然話 第2回

~これからの日本のものづくり~

関 伸一

関ものづくり研究所

(http://www.seki-monodzukuri.jp/)

28年にわたるモノづくり企業での勤務経験を持つ関さんは、ローランド ディー.ジー勤務時代の2000年に、1人完結のデジタルセル生産システムである「デジタル屋台(D-Shop)」を構築し注目を浴びた。2010年に同研究所を設立後、最新のデジタルモノづくり技術を活用し、生産現場の品質向上や生産性向上に向けた改善活動をサポートしている。最近では連載コラム「関伸一の強い工場探訪記」(「日経ものづくり」)を始めとする執筆活動や講演、大学での講義などに精力的に取り組んでいるほか、日経BP社主催「日本の強い工場アワード」審査員も務めている。

製品開発に充てられる工数の現状

前回のコラムの最後で提唱した「TPD:Total Product Development=全社的製品開発」について話を続けよう。ものづくりにおける利益の根源は「何を、どう作り、どう売るか」だが、その付加価値の大部分を占めるのが「何を」作るか、すなわち製品開発力に他ならない。

それを担うのはもちろん開発部門なり設計部門(以下開発・設計部門)である。しかし、本当にそのように日々の仕事が回っているだろうか?開発・設計部門は忙しいと相場は決まっている。労働基準法で定められている「労使が合意した場合の(三六協定)時間外勤務限度時間」は45時間だが、開発・設計に携わる者のみ120時間となっていることからもうかがえる事実だ。

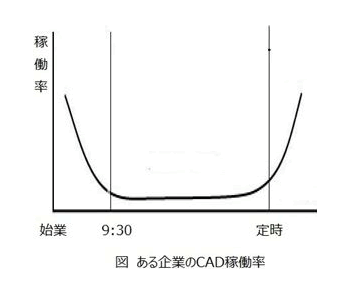

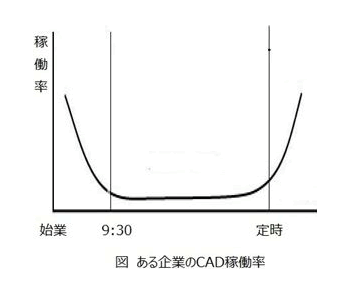

開発・設計部門の技術者の日々の仕事の内容を分析してみると、問題点が見えてくる。従業員80人規模の半導体製造装置設計・製造企業の例だが、私のものづくり仲間が一ヶ月間、約30名の開発・設計担当者の一日の仕事の内容を分析するために、CADの稼働状況を調査したことがある。その結果を下図に示す。

始業時(午前8時)は社員全員が自分のデスクに座り、PCの電源を入れ、メールチェックなどを行う。開発・設計部門の技術者もまた、PCの電源を入れ、CADソフトを立ち上げるため、ほぼ100%の稼働率となる。しかし稼働率は徐々に下がり、始業後1時間半が経過した9時30分には10%程度に低下、その状態が定時(午後5時)まで続き、定時後に再度100%に向けて上昇していく。

さて、この状況が何を示しているかお分かりだと思うが、要は日中の長い時間、開発・設計担当者は自分のCADに向かっていることができないのだ。理由は様々だが、おおよそ

・他部門との打ち合わせ

・客先へ訪問する営業担当者に同行

・CAD作業以外の事務処理

・トラブルの対応

など、開発・設計に直接関係のない仕事に忙殺されている状況なのだ。そして他部門のスタッフが定時で帰宅した後に、ようやくCADに向かって仕事をするのである。時間外勤務が増えて当然だ。

極論すればCADに向かっている時間も単なるオペレーションであり、一見何も作業をせずに頭の中で「どんな製品作ろうか」と、ただただ頭を働かせる時間が最も重要なのである。私はローランドDG社勤務時に「よくそんなに色々なことをヒラメキますね?」と言われたことがあるが、ヒラメキなんてあり得ない。いかにそのことについて長い時間考えたかに比例して、その解が浮かぶに過ぎない。例えば休日に温泉に行って、露天風呂でリラックスしていると、ふとアイディアを思いつく。その瞬間が「ヒラメキ」に感じられるだけであり、実は考えて考え抜いての結果なのである。

ではそのような時間に技術者たちは一日のどれ位充てられているのだろうか?図から類推すると、CADのオペレーションを含めても20%程度ではないだろうか?私はこれをせめて70%に上げたいと考えている。そしてそれを実現するカギが、「TPD=全社的製品開発」なのである。

1 / 2