第3回 エンジニアリングチェーンを強化し、価値と競争力 の再構築を図れ 前編

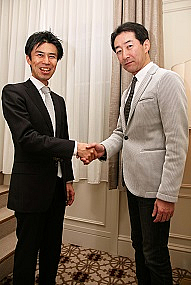

株式会社O2 代表取締役社長 松本晋一氏 × レクサー・リサーチ/中村昌弘

松本さんは大手化学メーカからITベンチャー企業、コンサルティングファームを経て、2004年3月にO2を設立された。ECM(エンジニアリングチェーン・マネジメント)を切り口に製造業の設計・開発領域の改革を提案している。現場に入り込み、達成にまでかかわる実現力を武器に、日本の名だたる大手企業の内部改革を進めてきた実績を持つ。当社もアプローチは異なるが、仮想工程計画・生産ラインシミュレータ「GP4」や生産システムシミュレータ「GD.findi」をベースにしたプロダクトを開発し、設計から量産までの基本プロセスをどう改革していくのかという点で、日本の製造業を支援させていただいている。そういう中で、松本さんの活躍の素晴らしさや製造業における業務改革の難しさを理解している。「手も出せば口も出す」をモットーに、クライアントから絶大な支持を得ている松本さんと、「今からのものづくり」をテーマに議論を進めていく。

揺らぎ始めた技術立国・日本の技術

中村 最初に、松本さんの広い接点の中で日頃感じていることをお聞かせ下さい。特に日本の製造業には保守的になってしまったり、現場が疲労しているなど、さまざまな課題がありますよね。

松本 少し話が飛びますが、私は「格差社会」を実感しています。小泉元首相の頃から「格差、格差」と言われるようになりましたが、あの頃は個人間の格差を意味していたと思います。ところが最近では、企業間の格差が大きくなり始めているような気がしますね。

中村 そうですね。

松本 たとえばトヨタ自動車では、創業家出身の豊田章雄社長が旗振り役を務め、非常に良い業績を収めています。そこでトヨタは利益還元のため、下請け業者に値下げ要求をしないと宣言しました。ところがその宣言Tier1(一次下請け)には届いていても、Tier2、Tier3は依然として値下げ要求を受けています。日本の製造業はトヨタやソニーなどの大手メーカを頂点とするピラミッド構造になっていて、モノが下から上に流れる一方、お金は上から下に流れていくはずなのですが、お金の流れが途中で止まっているように見えるのです。つまり、モノづくりのバリューチェーン全体の中で、富の配分が最適になされていない。その結果として、ピラミッドの底辺の企業は利益が還元されず、投資余力がないという負のスパイラルに入り始めている印象を抱いています。

中村 まさしくそうですね。

松本 もう1つ、日本企業が海外企業に勝てていない理由として、戦略がないということがよく言われていますが、私は、日本企業の技術そのものが落ちてきていることも大きいと思います。私は2014年2月から12月まで週刊「ダイヤモンド」に「日の丸製造業を蘇らせる!”超高速すり合わせ型”モノづくりのススメ」という記事を連載しました。そこにも書いたのですが、たとえば部品製造の仕事を外部に委託する場合、自分たちがその部品を作れなければ、製造委託がうまくいかないにもかかわらず、多くの企業が、業績悪化でリストラを行う際、ノウハウを社内に残さないまま人を出している。ノウハウが企業に蓄積されていないため、人がいなくなるとノウハウまでなくなってしまうのです。

中村 おっしゃる通りです。

松本 部品を作る人がいなくなったため、たとえば中国企業に製造を委託しようとするとき、見積金額が高いのか低いのかを自分たちで判断できなくなるほど現場の力が低下しています。日本は「技術の国」だと言われていたのに、その技術力が低下してきていることが、グローバル市場における競争力の低下にもつながっているような気がします。非常にゆゆしき事態ですよね。

中村 松本さんがおっしゃることはまさしく客観的な認識であり、同感です。日本の製造業の産業構造はやはり特殊で

す。最近はあまり言われませんが、昔ながらの系列も結果的に残っており、サプライチェーンと綺麗事は言っていても、ピラミッド構造も残っていて、他国や他の地域とは明らかに異なります。

松本 そうですね。

中村 たとえば一番、古いインダストリーであるスイスの時計産業、もしくはヨーロッパの製造業の産業構造はホリゾンタル(水平的)で、その中で部品調達を行っています。最近、モジュール化について喧(かまびす)しい議論がありますが、ヨーロッパではもともとホリゾンタルな構造の中で、結果的にモジュール化や標準化が進んできたわけですね。

1 / 4