ドイツの風 Vol.2 GDfindi との出会い

GDfindi との出会い、そして私が GDfindi のマーケティングをドイツで始めた当時の逸話をご紹介します。ドイツの研究機関がGDfindiをどの様に受け止めたのでしょうか?この投稿により皆さんの GDfindi への理解が深まることを期待します。

ちょうど2016年の9月のことです。ことの発端は、レクサーの中村昌弘社長との出会いでした。当時、私の妻がドイツ・バーデンヴュルツブルク州政府の経済振興組織で日本担当をしており、東京で自動化技術の日独シンポジウムを開催しました。このシンポジウムに、中村社長が講演者として招待されたのです。たまたま日本へ出張していた私がシンポジウム前夜講演者と関係者の会食へ招待され、中村社長と話が弾んだのがきっかけでした。その後、頻繁にメールを交換している内に、中村社長からGDfindiのドイツにおけるマーケティング活動を依頼されました。GDfindi のことは何も知らず、ただ中村社長の人柄に惚れて承諾しました。取り敢えずフラウンフォーファー財団生産技術研究所(IPA)、カールスルーエ工科大学(KIT)など幾つかのドイツ研究組織とアポを取りドイツサイドがGDfindiをどのように評価するか確かめ、GDfindi のプロモーションを継続するか決めることにしました。結論から入りますと、GDfindiの評価は2極に分かれましたが、確実な手応えを感じました。

まとめ

ドイツの反応をまとめますと下記の様になります。

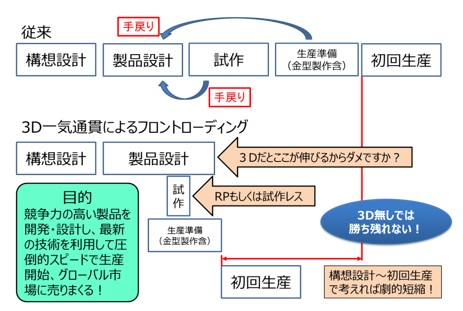

- インダストリー4.0構想の一つの柱になるという大きな期待

- 最新IT技術を反映したアーキテクチャーへ対する期待

- 春の技術(GDfindi)への投資の方が秋の技術(従来型シミュレーション)より投資効率が優れている

- プログラマーはプログラミングレスの GDfindi を敵対視する(まだ GDfindiと共存し活躍できることを知らない)

- 大企業のスタンダード化が GDfindi の導入を拒む

考え方が違うので、丁寧に顧客の考え方を説明しなければなりません。

この記事の詳細は、GD.findi サイト にてご覧いただけます。

著者情報

Ando Mahito

中学時代にドイツに渡航。カールスルーエ工科大学にて、機械工学を専攻の後、PhDを取得。卒業後は、シーメンス社やボッシュグループにて、プロジェクトマネジメントおよび経営企画、社内コンサルティングに携わる。

現在では、株式会社レクサー・リサーチ、フラウンホーファー財団IPA研究所と共同開発契約を結び、シミュレーション系最大手エンジニアリング会社と協力関係構築から生産シミュレータGD.findi のドイツ市場開拓に従事。