関伸一のデジタルエンジニアリング徒然話 第1回

~これからの日本のものづくり~

関 伸一

関ものづくり研究所

(http://www.seki-monodzukuri.jp/)

28年にわたるモノづくり企業での勤務経験を持つ関さんは、ローランド ディー.ジー勤務時代の2000年に、1人完結のデジタルセル生産システムである「デジタル屋台(D-Shop)」を構築し注目を浴びた。2010年に同研究所を設立後、最新のデジタルモノづくり技術を活用し、生産現場の品質向上や生産性向上に向けた改善活動をサポートしている。最近では連載コラム「関伸一の強い工場探訪記」(「日経ものづくり」)を始めとする執筆活動や講演、大学での講義などに精力的に取り組んでいるほか、日経BP社主催「日本の強い工場アワード」審査員も務めている。

レクサーリサーチ社の中村社長との対談をお読み頂いただろうか。我ながら「こんな高尚な話をしていたのだろうか?」と不思議に思う(笑)。そんな時に中村社長から「3,4回のコラムを書いてみませんか?」とのお話を頂いたので、私自身の頭の中を整理する意味でも、「これからの日本のものづくり」と題して、デジタルエンジニアリングについて記そうと思う。

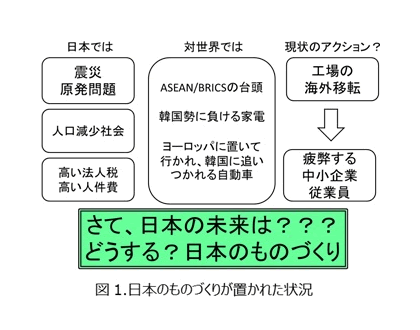

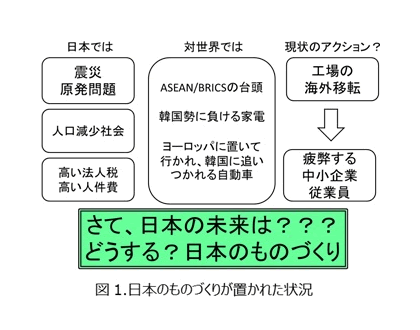

日本のものづくりが置かれた状況

アベノミクスが奏功したのか、ここ半年は円安、株高基調であるが、その恩恵を受けている中小企業はどれだけあるのだろうか?

国内の状況をみると、発生から4年が経つ東日本大震災からの復興はまだまだ途上である。福島第一原発の完全廃炉は先が見えない状況だ。日本の人口は2008年にピークを迎え(約1億2800万人)、その後減少に転じている。総務省統計局の予想では40年後の2055年には9100万にまで減少する。著しい少子高齢化社会では市場そのものが消失し、生産人口も不足する。法人税減税の動きもあるが、グローバルに見るとやはり法人税は高いと言わざるを得ず、人件費も差は縮まりつつあるも「高い」と言われて久しい。

対世界で見ると、ASEAN/BRICSの台頭がめざましく、家電は韓国勢に押されっぱなしで、日本発の技術である液晶化によってテレビが汎用部品の組み合わせで生産可能になり、日本の家電メーカはこぞって生産から撤退。私の長年の趣味でもある自動車は、「走る、曲がる、止まる」の基本性能でこの15年間で欧州勢にはるかに置いて行かれた(自動車の運転が好きに方ならご理解いただけると思う)。そしてコンセプトやデザインにおいては韓国車が猛追して来ている。

そんな状況下で日本がこの20年進めてきたアクションが「工場の海外移転」だ。製造業の多い地方都市などでは商工会議所が「グローバル戦略セミナ」と銘打ったものがしばしば開催されたが、その内容のほとんどが海外への工場新設や、海外企業のM&Aに関するものであった。これは私の住む浜松市も例外ではない。

自動車メーカのティア1,2(一次、二次サプライヤ)のような大規模企業ならまだしも、従業員50人程度の小規模企業が大きな投資をして中国に工場を建てたり、企業買収を行う。その先に待っているのは現地企業とのコスト競争、そして現地従業員との文化の違いによるストライキなどのトラブルだ。挙句の果てに2,3年で工場をたたみ逃げ帰るように日本に戻る。その時にはすでに日本の工場を維持する体力も残っていない・・・ティア1、2企業としては日本で懇意にしているサプライヤに現地に進出してもらえれば便利この上ない。しかし、仕事量を100%保障することなどしないのだ。中国に進出したはいいが、結局価格競争に敗れて廃業、悲劇そのものである。2012年の日本政府の尖閣諸島国有化をきっかけとした反日運動や、中国国内の景気減速などから、2013年からは一転「中国撤退セミナ」が盛りと言うのは笑い話にもならない。

「円高や人件費高騰対策のための海外進出」がグローバル戦略などとは全くの誤りだ。単なる「工場移転」に過ぎない。そのロジックで行けば、中国からタイ、ベトナム。そしてバングラディシュ。その行きつく先は南極でペンギンがものづくりではないのか。

勿論市場の近くで生産をする「地産地消的進出」は否定しない。ではなぜアジア諸国で生産した製品を日本に輸入するのか。しかも「品質が安定しない」と言う理由で全数梱包を開けて、日本の工場で検査、修正。そのコストは日本の工場で作られる製品に按分される。これではMade in Japanの首を自ら締めているようなものではないのか。

ここ最近は円安方向で安定し、大規模企業の国内回帰が嬉々として報じられているが、節操のない話である。どうせまた円高に振れれば海外に「戻る」のだろう。どちらにせよ国を跨いでの工場移転は国内、海外とも多くの人々の職を奪う事になることを忘れてはならない。

1 / 2