関伸一のデジタルエンジニアリング徒然話 第3回

TPD=全社的製品開発の具体例

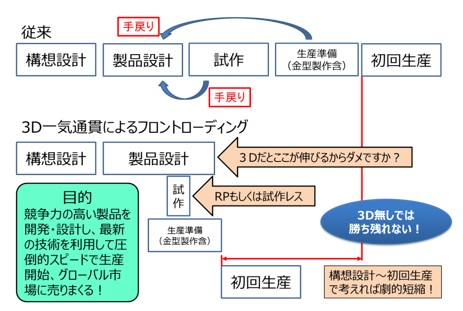

何度も繰り返して恐縮だが、「TPD:Total Product Development=全社的製品開発」とは、「ものづくり企業の利益の根源である付加価値が高く競争力の高い製品開発に、全社員が参画あるいは寄与する」という考え方である。そしてそれを実践するためには3D関連技術が欠かせない。

では、具体的にはどう進めればよいのか。ここからはそこにフォーカスして話を進めよう。

TPD=製造部門のTPD

「製造部門は設計部門が決めたことをきっちり実現すればいい」などと言う時代は当の昔に過ぎ去った。

QCD(品質、コスト、納期)は100%製品設計で決まってしまうのだから、製造部門はそこに寄与しなければな

らない。

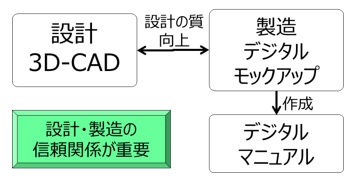

ここで活用すべきはDMUだ。試作品を待つことなく、3D-CADデータで組立手順を検討、検証してゆく。

*富士通様のサイトから転載しています

この図は富士通のDMUソフト、「VPS」の画面キャプチャーだが、左の画面では「トルクドライバがきちんと回せるかどうか」を検証している。ここでドライバの柄の部分が製品に干渉することがわかれば、ネジ穴位置の変更を設計部門に提案すればいい。金型が出来てしまってからこの問題が発覚した場合、金型修正費用が発生するが、3D図面を直すのはそれに比べれば容易なことだ。

中央は作業者の姿勢をシミュレートしている。中腰姿勢は負担が大きいので、作業台などで高さを合わせようというアクションにつながる。

「今回の製品はネジの種類が多いなぁ。。。」と製造スタッフがぼやく。よくあることだが、ぼやくくらいなら自分たちで決めればいい。ネジの径は強度により設計が決める要件だが、長さや頭の形状は製造が決めればよいだろう。例えば、M4のネジで長さが8mm,10mm,12mmの3種類が使われていたとしよう。この3種類を3D-CAD上M4×12mmに統一し、干渉チェックを行う。もし干渉が起こらなければ、あとはネジのコスト、締め付け時間のロスと管理コストなどで効果算出し、判断すればよいことだ。

DMUソフトの良さは、組立順序を検討、検証した結果が作業マニュアルに利用できる画像として生成される点だ。DMUで設計品質を高めると同時に、生産準備をコンカレントに行う。決して「組立仕様書」を設計部門に作らせてはならないのだ。

購買部門のTPD

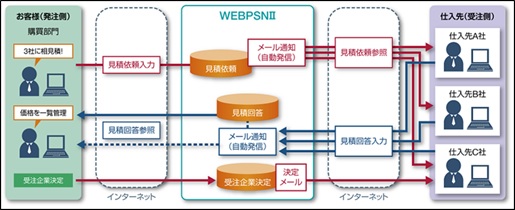

購買部門で良く見られるのは「開発・設計部門から提出される見積依頼書をトリガにして、従来取引のあるいくつかのサプライヤに図面を渡し、見積してもらう。」というスタイルだ。本当にそれでいいのだろうか?しかも「うちのサプライヤはまだ2D図面しか読めないので、紙図面を出して欲しい。あ、ちゃんとA4の大きさに折りたたんでね。」などと設計担当者に言ったりする。

そんな時間は開発・設計部門にはないのだ。しかも折角3Dで設計しているのに、わかりにくい2D図面で出すものだから寸法の読み間違いをしたり、工作機械のパネルからNCデータを入力する時のミスで、納期遅延や手戻りが起こる。3D-CADで設計したら、そのままのデータでものづくりを完結しなければ意味がないのだ。サプライヤに3D環境を導入するのも購買担当者の重要な役割だ。3D-CADを導入してもらう必要はない、無償のビューワーをインストールしてもらえばいいだけの話だ。

*富士通様のサイトから転載しています

あるべき姿を上図に示す。設計がある程度進んだ時点で購買担当者は部品の3D-CADデータをWeb-EDIなどのクラウドサービスを使って、サプライヤに情報伝達する。この時に気を付けなければならないのは、例えば鋳物で設計された部品を鋳物業者だけではなく、板金や樹脂成型などのサプライヤにも伝えることだ。「この鋳物の部品、板金で出来ますよ」というVA案が板金業者から出てくることは十分にあり得るのだ。サプライヤの専門技術を活用するのは購買担当者の重要な役割である。求められるのは「待ちの購買部門」から「攻めの購買部門」への変革だ。

この購買部門でのTPDは、実は大きな意味を持っている。「3D一気通貫ものづくりの目指すもの」でコンカレントエンジニアリングにより初回生産までの時間を圧倒的に短縮できることを述べたが、サプライヤからの部品供給が遅れたら、そこがボトルネックになり初回生産が遅れてしまうのだ。したがって、サプライヤでの部品の生産準備もコンカレントに行うことが必須となるのだ。

製造、購買以外にも、3D-CADデータからサービスマニュアルやパーツリストを作成し、製品ローンチ時にはそれらが準備されている(アフターサービス部門)。3D-CADデータにレンダリングを施し、試作品を待つことなく製品カタログが出来上がっている(販売部門)など、TPDの実現は競争力のある新製品を、より早く市場に投入するためのパワフルな考え方なのである。