第3回 エンジニアリングチェーンを強化し、価値と競争力 の再構築を図れ 後編

地域のために仕事を取り、新たな価値を作る会社

松本 そうですね。ご参考になれば幸いですが、私たちがIBUKIに経営参画して間もない頃、同社に「強みは何ですか」と聞いたとき、答えに困っていたので「では会社説明をしてください」とお願いしたのです。すると「わが社の強みは技術力とスピードで…」という話が始まりました。それでは埒があかないので、IBUKIの親しいお客様たちに来ていただき、プレゼンしていただいたのです。するとその中の1社の方が、「『うちの強みは技術とスピードだ』と、みんな同じことを言っていると思います」と話していました。

中村 あとは異口同音に品質。本当に品質がよいのかは議論の余地がありますが。

松本 皆が同じことを言っているのなら、差別化になりません。これも、自分たちの強みが何なのかがわかっていないからなのです。そこで、普通のコンサルティング会社なら業務分析などを行うのでしょうが、私は1番ストレートな方法として、お客様に聞こうと考えました。IBUKIと長く取引していただいているお客様を訪れ、「IBUKIの強みはどこにあるのでしょうか」と聞いたのです。そこでお客様から教えていただいたのが、可飾や細かな加工技術、デザイナが作りたいと思っているものを金型で実現する技術の高さだったのです。

中村 それらが形として現れたのが、先ほど見せていただいた製品のサンプルなのですね。

松本 そうです。何よりも、自社の強みを最も知っているのはお客様。この考え方をすべての山形県の企業に適用し、まずは何が自分たちの強みなのかを明確にしていくのが、株式会社山形の第1のステップ。私は、県内の企業に喜んで参加していただく雰囲気を作るためには結果を出すしかない、その結果とは、地域の企業に仕事を出すことだと思っています。

中村 そうですね。

松本 要は、補助金でどうこうするのではなく、株式会社山形は仕事を取ってくるのです。正直な話、山形県の皆さんは、当初は半信半疑で「そもそも誰のために仕事を取ってくるの?」とか「(株式会社山形は)松本さんの会社としてやるんでしょう?」と質問されました。この事業は山形のためにやるもので、県外の企業から仕事を株式会社山形に発注してもらい、そこから会員企業に仕事を回していくというものです。実際、私は親しいお客様やオーナー経営者を訪れてコンセプトを説明し、「いまこんなことを考えています。株式会社山形になんとか仕事を発注して下さい。皆さんにとって、コンプライアンス上もしくは社会貢献活動としてもいい話ではないでしょうか」と話しています。

中村 それらが形として現れたのが、先ほど見せていただいた製品のサンプルなのですね。

松本 そうです。何よりも、自社の強みを最も知っているのはお客様。この考え方をすべての山形県の企業に適用し、まずは何が自分たちの強みなのかを明確にしていくのが、株式会社山形の第1のステップ。私は、県内の企業に喜んで参加していただく雰囲気を作るためには結果を出すしかない、その結果とは、地域の企業に仕事を出すことだと思っています。

中村 そうですね。

松本 要は、補助金でどうこうするのではなく、株式会社山形は仕事を取ってくるのです。正直な話、山形県の皆さんは、当初は半信半疑で「そもそも誰のために仕事を取ってくるの?」とか「(株式会社山形は)松本さんの会社としてやるんでしょう?」と質問されました。この事業は山形のためにやるもので、県外の企業から仕事を株式会社山形に発注してもらい、そこから会員企業に仕事を回していくというものです。実際、私は親しいお客様やオーナー経営者を訪れてコンセプトを説明し、「いまこんなことを考えています。株式会社山形になんとか仕事を発注して下さい。皆さんにとって、コンプライアンス上もしくは社会貢献活動としてもいい話ではないでしょうか」と話しています。

中村 反応はどうですか?

松本 「それは面白い。金額の問題ではないですね。仕事を出しましょう」と言っていただいています。山形の皆さんにそういう報告をさせていただく中で、「このスキームに入ると仕事がもらえるのか。自分たちの強みも教えてもらった。これは面白そうだ」とオーナー経営者の方に感じていただけると嬉しいですね。いま1つ考えているのは、会員企業の皆さんに工場の負荷を機械単位で公開してもらうことです。「そういうのは絶対に嫌だ、うちがあまり稼働していないことを知られたくない」という声もあると思いますが、企業経営には良いときもあれば悪いときもあるわけです。そういう中で、仕事量がボトムのときに、単価が安くても仕事が入れば経営はかなり改善するはずなので、そのタイミングで会員企業の皆さんに仕事を供給したいと思っているのです。

中村 なるほど。

松本 各企業の生産設備の負荷状況を把握し、「いまA社のマシニングセンタが空いているからこの仕事を入れよう」とか「B社のワイヤーカットが空いているからこちらの仕事を入れよう」というように、ドイツが推し進めているインダストリー4.0の山形版を、株式会社山形でプロデュースしようと考えています。

中村 ビジネスモデル的にということですね。やはり仕事がないと企業は動きません。その一方で、仕事だけを供給していればいいというわけでもありません。ある意味で、協業組合もしくはビジネス共同体とも言えるゆるい組織、すなわちバーチャルカンパニーのようなスタイルの組織を作ろうということだと思いますが、その組織とはいったい何なのかかという議論を行っていかなければなりませんよね。

松本 はい。

中村 会員企業にどういうメリットを提供していくのかという部分で言えば、鳥取県のCMXの活動では、いまほとんどBtoBで仕事をしている部品メーカに対し、BtoCへの転換に挑戦しています。会員企業にとってのメリットは市場の開拓であり、BtoCのビジネスモデルではバイヤーが市場です。バイヤーたちは良いものでなければ買いません。ただ、バイヤーができあがった製品を見て、良いとか悪いと判断するだけの話になると、作り手のメーカが市場と結合しにくくなります。そこでCMXでは、製品を作る前の企画段階で、BtoCの距離をゼロにしてしまおうと考えました。

松本 すぐに買ってもらえる環境を作るということですか?

中村 そうではなくて、消費者が買いたくなるような商品企画を、最初から作るのです。

松本 要は、お客様がついているモノを作る、最近のクラウドファンディング的なやり方ですね。

中村 はい。BtoCへのチャンネルであるバイヤーを結合させようという取り組みを行っています。

松本 なるほど。わかります。

中村 百貨店や高級インテリアブランド、あるいは海外の有力バイヤーと連携し、「BtoC化のためのパイプライン」と称して技術分析から商品企画、デザイン、販路開拓までを1つの仕組みにしたのです。

松本 そういう話が出ましたか。じつは、こちらにも面白いものがあるんです(笑)。

中村 いろいろ出てきますね(笑)。

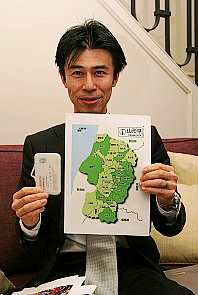

松本 (山形県の地図を手に)これは何に見えます?

中村 何でしょう…。

松本 顔に見えません?

中村 これが鼻で、ここが口ですか。

松本 顔なんですよ。これをモチーフにして米沢市の大日商事さんという会社が3Dプリンタで作ってくれたのが、これなんです(山形県の形をした名刺入れを手に)。

ここを押したら名刺が出てくるというコンセプトで、使い方としては、名刺入れのほかにセキュリティーカードのストラップとして、首にぶら下げることもできます。

中村 なるほど。

松本 あるいは最近、山形出身の世界的な工業デザイナであるケン・オクヤマさんが新幹線初のリゾート列車「とれいゆつばさ」の外観デザインを行いましたが、たとえば新幹線前部のノーズカバーを外すと、人の顔のような山形県の形が現れる。あるいはカバンやテーブル、トレイをこの形にするといったように、さまざまなグッズをバリエーションとして、地元のメーカで作ることを考えています。その一方で、山形県の県職員は全員、名刺入れやセキュリティホルダーはこれにするということにするとか、ふるさと納税をしてくれた人に記念品としてこの名刺入れを贈るということにすれば、製品を作る段階からお客さんがついてくるわけです。中村さんが先ほどおっしゃっていた、企画段階から顧客がつくのと同じですね。

中村 それは素晴らしい。

松本 思いを持って動いていると、どんどんつながっていくのですね。じつはこれを、東京からデザインを世界に発信する家具やインテリアのセレクトショップ「BALS TOKYO」で限定発売しようと思っていまして。

中村 そうやって価値を高めていくべきですね。

松本 販路も、地元のグッズが普通置かれるところとは逆に、高級路線で行きたいと考えています。

企業変革と社会変革をリードする人材の集団

中村 今日の前半は、大企業とそのサプライヤである中小企業に関するさまざまな課題について議論しましたが、大手企業の今後のアプローチやチャレンジに疑問符がつく中で、われわれが何かをやるとすれば、別の部分で動いていくしかありません。その1つが地方だということになるのでしょう。松本さんたちの取り組みは、地方でこぢんまりとやる話でもなく、東京対地方という対立軸の話でもなく、たまたま地方に存在し、まだ顕在化できていないリソースをいかに結合させるかということだと思うのです。

松本 同感です。

中村 それは大手がやることではありません。地域の企業ができればいいのですが、現実的にはそうでもない。そういう中で、松本さんの取り組みは、新たなバリューチェーンを構築しようとするチャレンジだと感じます。新たな価値作りのトップランナーとして、ぜひ成功してもらいたいと思いますね。国が補助金を出して行う地方創成でなくとも、こういう形で、本当にバリューを生み出すことができるのだというところを見せつけないといけません。

松本 そうなんです。

中村 そういう意味で非常に期待していますし、成功例を世の中にまざまざと見せつけて、山形以外の地域に対する指針となり、「やれば本当にできる」という勇気を与えてほしいですね。また、鳥取県とも連携できるとよいですね(笑)。

松本 もちろんです、日本海同士で(笑)。私はコンサルティング会社とは黒子としてお客様の競争力を高めていく「変革の集団」だと考えています。でもこの集団が表に出てきて、金型業界や山形県を始め、地域経済を良くしていくために先陣を切って動いていくこともあっていいでしょう。われわれが目指したいのは、表と裏の両方で関わりながら、企業変革や社会変革をリードする人材の集団。企業改革や社会変革のプラットフォームにもなり、知恵も出し、リソースも出しながら、変革を実現していきたいと思います。

中村 そうなったらもう、コンサルティング会社ではないですね。

松本 そうですね。個人的にはなかなか面白い会社になるだろうと、私は思っています。

中村 株式会社山形は新しいエンタープライズ、あるいはさまざまなものを結合させて価値を生み出すバーチャル・エンタープライズかもしれません。こういう活動はバーチャルでいいのであって、逆にバーチャルであることの強みがあると思います。組織がスタティック(静的)ではなく、いったん組み上げてから、また組み替えがあるかもしれませんから、そういう動的なエンタープライズというあり方を考えていくべきかもしれ

ません。いずれにしても、これまで中小企業が大企業の傘下で育んできた現場力などをもう一度組み上げ、新たなバリューチェーンを構築していくことこそ、日本にとって大事な1つの活動であり、O2さんはそれをすでに実践されているということだと思います。何が何でも成功してもらいたいですね。これが失敗したら、こんなことまでやっても日本は駄目なのか、ということになってしまいますから。

松本 頑張ります。どうか応援して下さい。

中村 はい、ご一緒にできることを進めていきましょう。今日は広範囲に渡り、様々なお話をお伺いすることができ、とても勉強になったとともに、勇気づけられました。

松本 こちらこそ、本当に有難うございました。

中村 有難うございました。

取材・構成 ジャーナリスト加賀谷貢樹