第4回:必要な初期在庫量を求めよう! ~GD.findi で見える中間在庫量とは?~

前回(中間在庫モデルを作ってみよう!在庫量モデルを作成する)では、 GD.findi の初期在庫を用いて後工程

の手待ちをなくす方法をご紹介しました。 また、当然のことながらこれに伴い、中間在庫量が増えてしまうこ

とも確認することができました。

今回は、工程間の能力差に対して「中間在庫量が増えすぎていないかどうか」、すなわち、後工程をフル稼働さ

せるために、「どれくらいの初期在庫が必要なのか」を求めてゆきます。する方法をご紹介します。

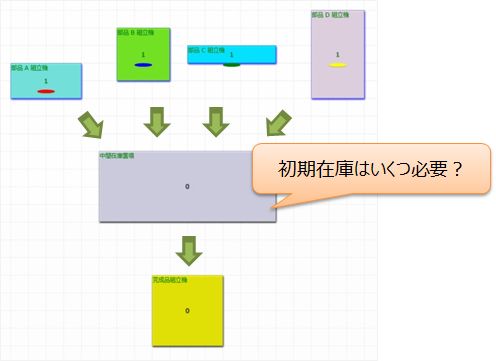

前回の Tech Magazine で作成した GD.findi モデルを使って中間在庫量を確認します。

前回の Tech Magazine はこちらをご参照ください。

▼第3回 中間在庫モデルを作ってみよう!在庫量モデルを作成する

1 モデルのオープンとレンダリング実行

GD.findi にアクセス、ログイン後、前回のモデルをオープンし、 オープンしたモデルでレンダリングを実行します。

※ 新規ウィンドウで最初にレンダリングを行う場合は、先に [Reactorの起動] ボタンをクリックして、

[Reactor] タブを表示させてください。

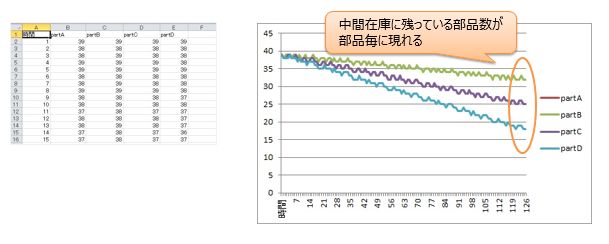

2 中間在庫量の推移の確認

中間在庫置場の在庫数の推移を部品別に見てみます。

※ 在庫推移データは GD.findi のログファイルから生成

横軸 : 時間、縦軸 : 在庫数

partA : 部品 A 、 partB : 部品 B 、 partC : 部品 C 、 partD : 部品 D

各部品の在庫数の時間推移が表示されます。

※ 部品 A と部品 C は同じ在庫推移のため、重なって表示されています。

これより、生産終了時の中間在庫置場に、各部品が残っていることが分かります。

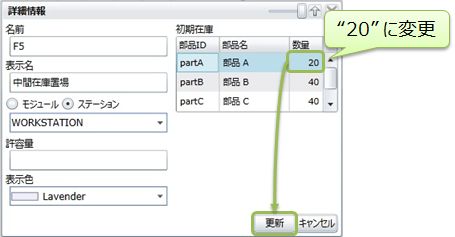

3 初期在庫の変更 では、 GD.findi で中間在庫における部品 A の初期在庫を減らしてみましょう。

ステーション「中間在庫置場」の部品 A の [初期在庫] の [部品数] を、半分の “20” としてみます。

再度、レンダリングの実行 → ログデータから在庫推移データを生成を行って在庫の推移を確認してみましょう。

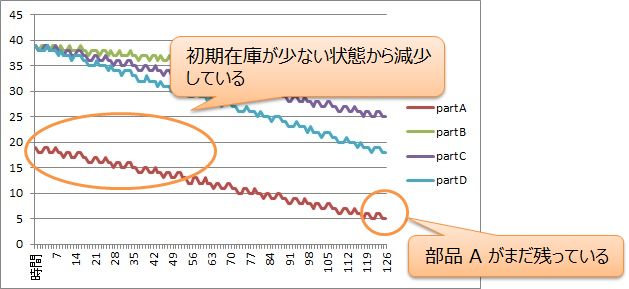

在庫推移グラフを見ると、部品 A の在庫量が少ない状態から減少する様子が見えます。

しかし、生産終了時点でもまだ部品 A が残っていることも分かります。

では、部品 A の初期在庫をさらに半分の “10” としてみます。

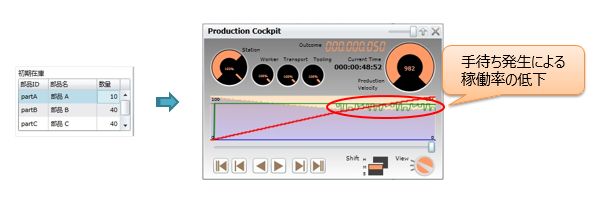

部品 A の初期在庫が 10 の時は、後工程の処理能力に部品 A の供給が間に合わず、手待ちが発生してしまうことが [Production Cockpit] 画面などからも分かります。

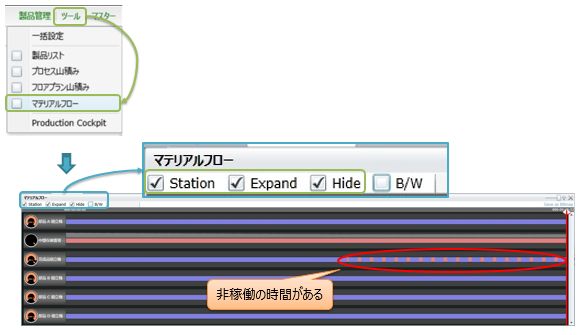

マテリアルフローで稼働状態を見ると明らかです。

マテリアルフローは [ツール] → [マテリアルフロー] をクリックすると表示されます。

稼働状態は、 [マテリアルフロー] 画面の [Station] 、 [Expand] 、 [Hide] チェックボックスをそれぞれ ON にすると見やすくなります。

[中間在庫置場] の稼働状態を見ると、非稼働(ピンク色)の部分があることが分かります。

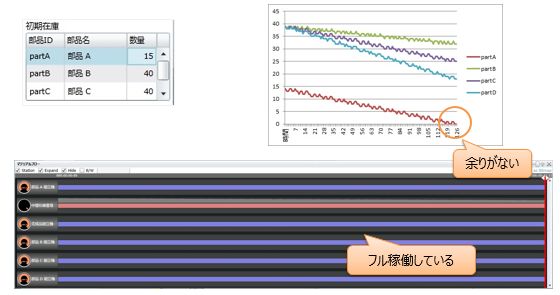

4 必要な初期在庫の決定

部品 A の初期在庫は 10 個では不足してしまいました。

これらから部品 A は最低でも 11 個以上、生産終了時に余らないようにするためには 19 個以下が望ましいことが分かりました。

このように、部品 A の初期在庫を、結果を見ながら増やしたり減らしたりして、必要な初期在庫数を絞り込んでいきます。

すると、部品 A の初期在庫は 15 個であれば過不足なく生産できることが分かります。

以上のことから、

部品 A と部品 C は 15 個、部品 B は 8 個、部品 D は 22 個の初期在庫があれば、後工程の手待ちも、生産終了時の中間在庫の残留個数も 発生しなくなることが分かりました。

第 2 回から 3 回にわたって、中間在庫量の決定プロセスをご紹介してきました。

今回ご紹介したモデルは、単純な生産システムのため、簡単な計算で求まる場合もありますが より複雑なモデルに対しても、今回と同様に在庫推移を観察し、初期在庫量を変動させることで、後工程の手待ちの発生を防ぐことができます。

また、次回からは、別の問題に対する GD.findi の活用方法をご紹介いたします。

なお、 GD.findi に関する詳細は下記ページよりご覧ください。