第12回:作業者の担当を決めよう!(その2) ~運搬のムダ vs 手待ちのムダ~

運搬のムダと手待ちのムダは、しばしば作業の割り振りを行う担当者を悩ませることがあります。

それは、設備配置や搬送時間、加工や組立などの直接作業時間、その他さまざまな要因が絡み合うことで容易に最適な割り振りを決定することが困難だからです。

運搬のムダと手待ちのムダ、どちらの要因が生産性に影響を与えるかを評価し、作業者の担当割り振りを決めるために GD.findi を活用してみましょう。

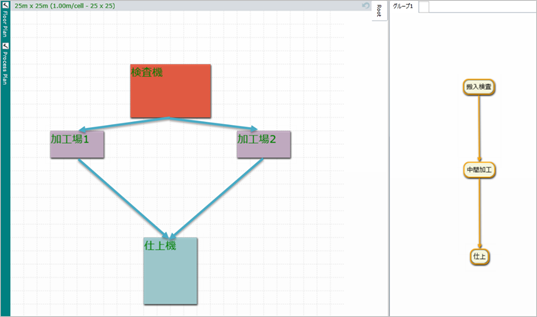

前回(第11回 : 設備数と設備能力の検討 ~設備を増やす?それとも設備能力を増強する?~)ご紹介したモデルを使用します。

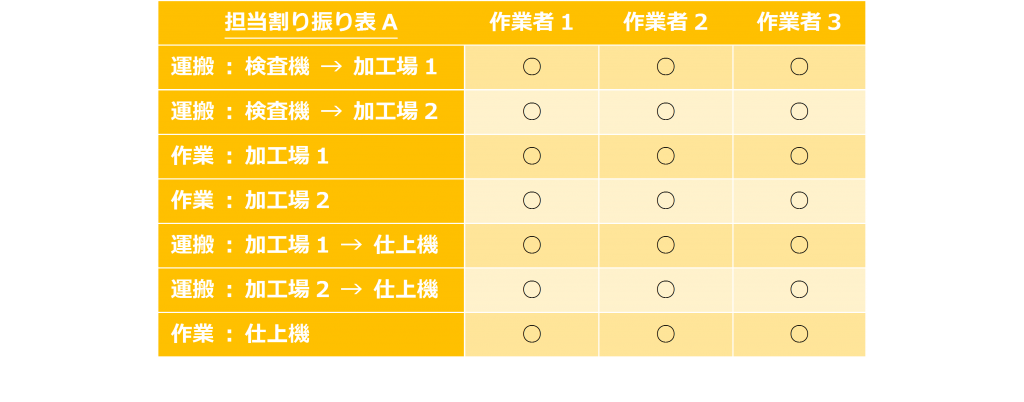

1 全ての作業者に対して同等の作業を割り振った場合

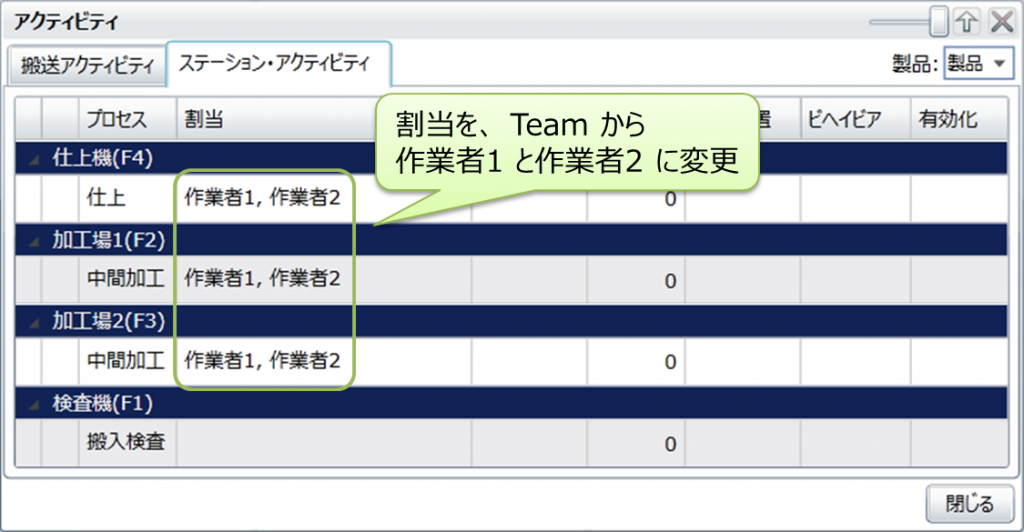

まずは、下図の担当割り振り表のように、全ての作業者に全ての作業を担当するようにしてみます。

前回のモデルに作業者を 1 人(作業者3)を追加し、搬送アクティビティの割当を設定します。

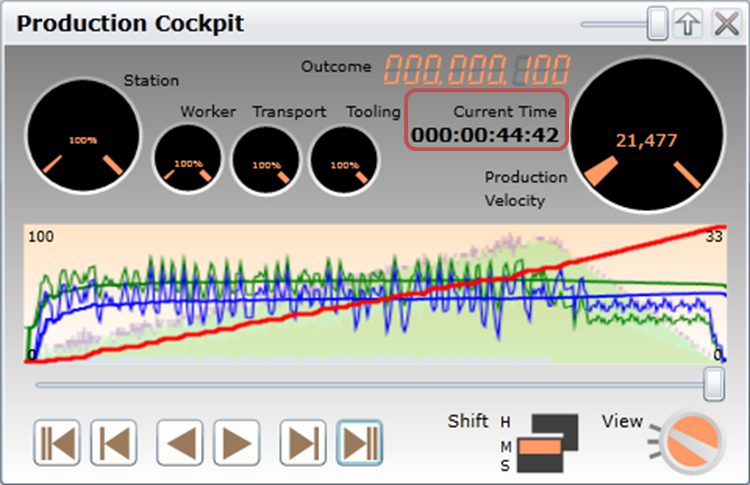

ここでレンダリングを実行して、生産能力を見てみます。

結果は、 44 分 42 秒で生産完了となりました。

次は作業の割り振りを変えてみます。

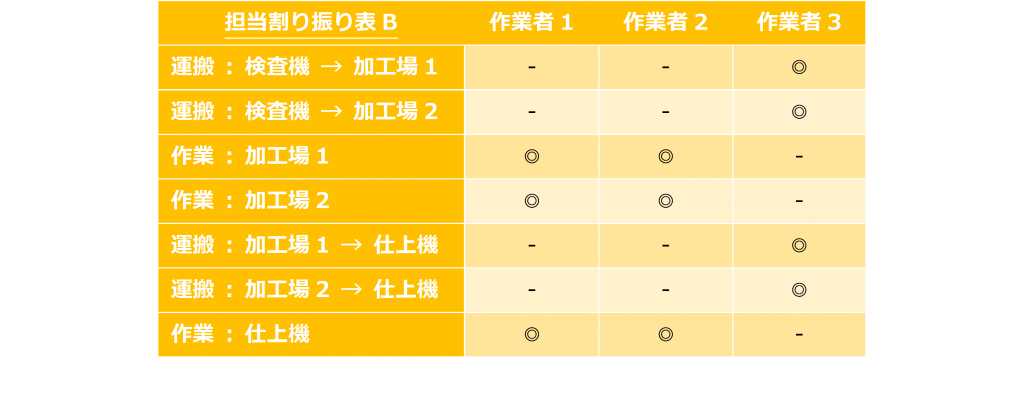

2 直接作業と運搬作業にそれぞれ専従させる

直接作業、ここではすなわち「作業 : ○○○」と運搬作業である「運搬 : ○○○」とで、担当する作業者を分けてみます。

担当割り振り表は下図のようになるでしょう。

予測として、直接作業と運搬作業でそれぞれ専従させるのですから、それぞれの作業効率、作業品質、習熟などが向上する可能性が考えられます。

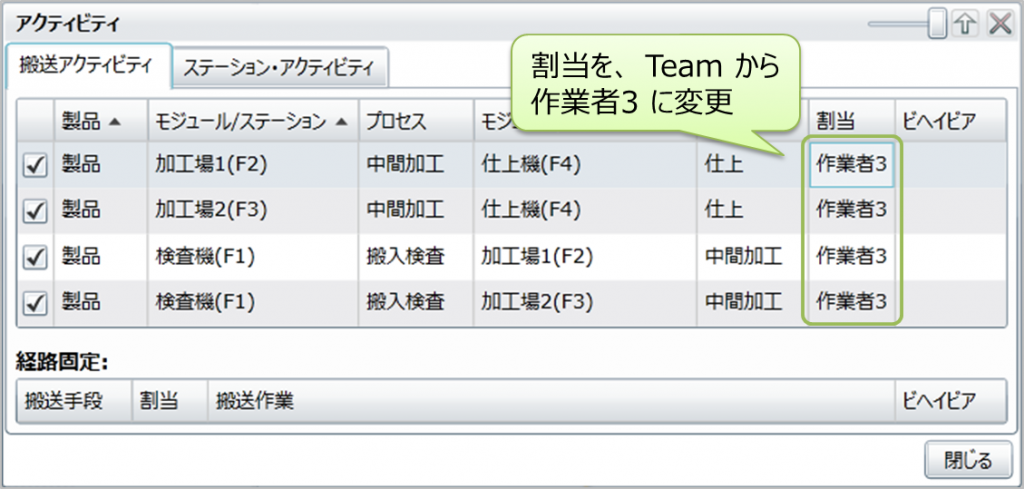

モデルの設定を変更します。

ステーション・アクティビティは作業者1および作業者2を、搬送アクティビティは作業者3をそれぞれ割り当てます。

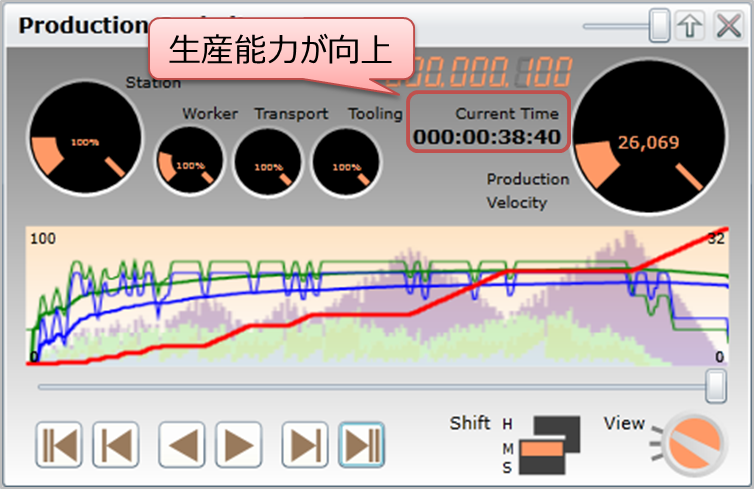

では、結果を見てみます。

こちらの場合は 38 分 40 秒で生産完了となりました。

直接作業と搬送作業の各担当を明確に分けたことで、生産性が向上したことが分かります。

では、なぜこのような結果となったのでしょうか。

3 それぞれの挙動を比較する

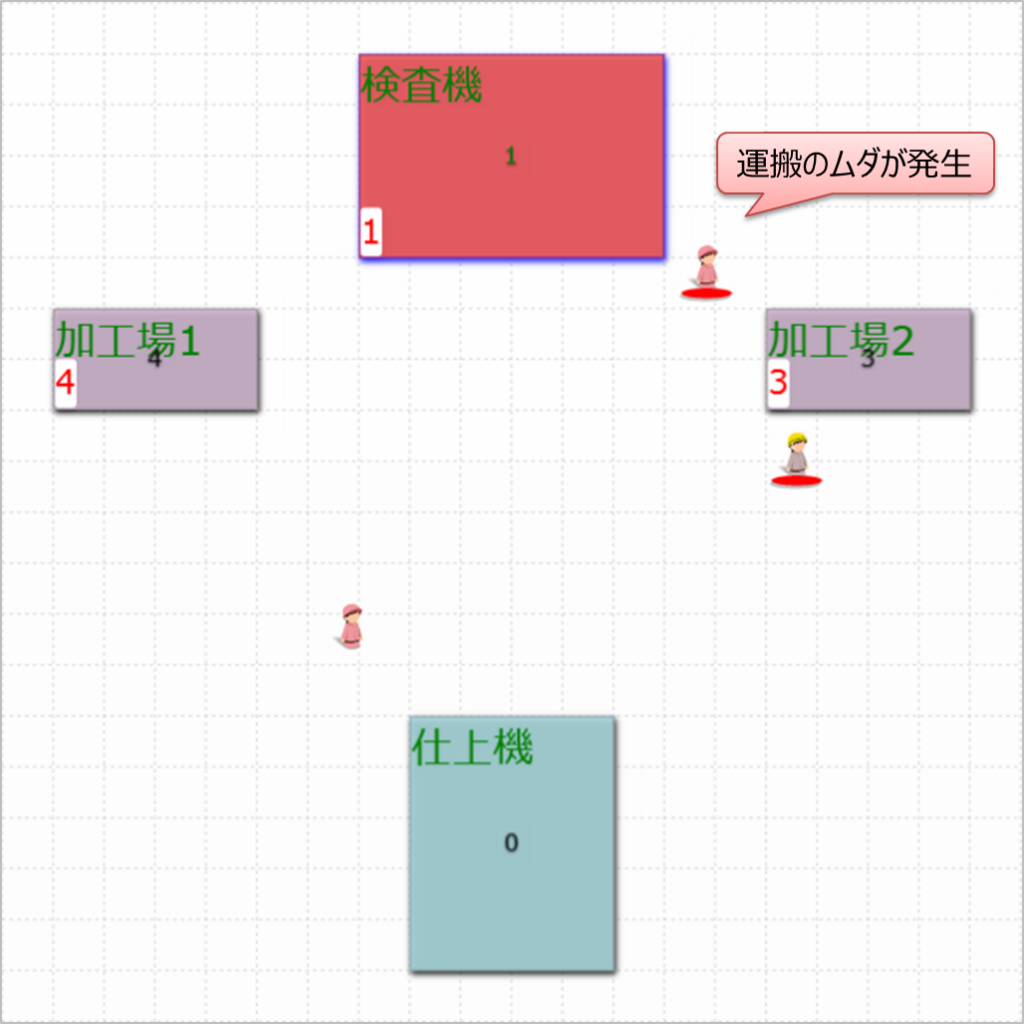

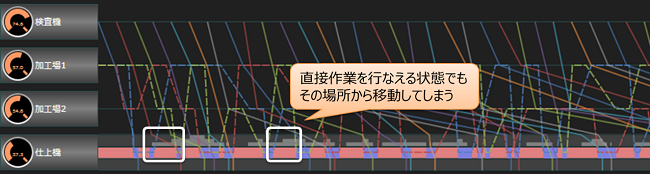

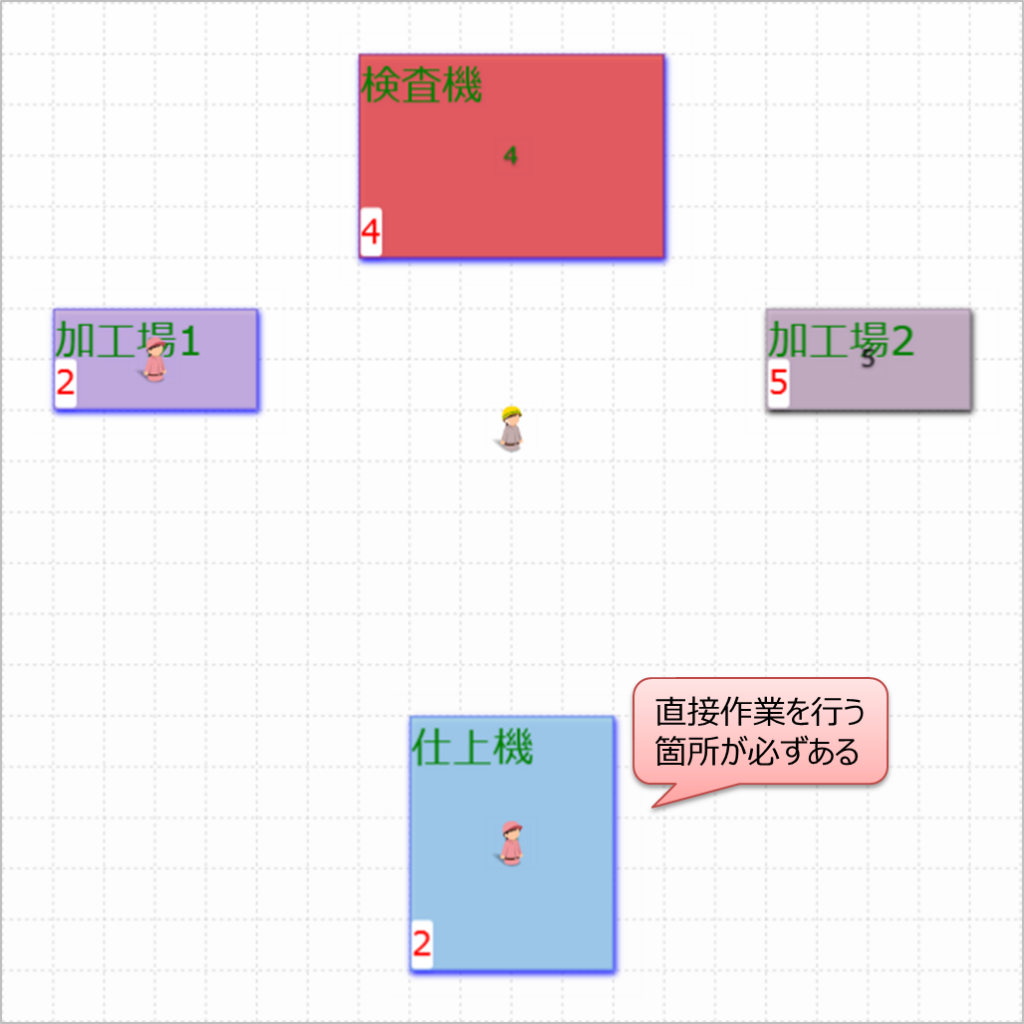

まず、ある時点でのフロアプランペインの状態を見ると、全ての作業者に同等の作業を等分に担当させた場合は、作業者全員が運搬をしており、直接作業が行える状態でもそれを行う作業者が、その場所に不在となる状態がしばしば発生します。

マテリアルフローチャートを見ると、その状態が至る場面で発生していることが把握できます。

これは、搬送ルールに改善の余地があることを示しています。

何らかの条件を搬送作業に与えない場合、搬送のムダが大きくなってしまうといえます。

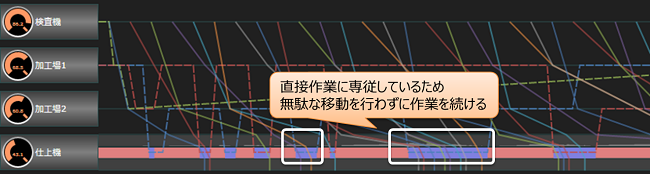

一方、直接作業と搬送作業の担当を分けた場合はどうでしょうか。

こちらは、搬送を 1 人に担当させることで、他の 2 人の作業者が直接作業に専念でき、このレイアウトとラインバランスでは手待ちのムダが発生せず、搬送のムダも少ないレベルに抑えられています。

直接作業者は手空きとなった際は最小限の移動で他の場所の作業を開始するため、マテリアルフローチャートでは在庫が大きく貯まってしまう場面が無いことが分かります。

今回の例では直接作業者に比べて搬送作業者の稼働の比率が高いモデルであることと、それによって手待ちのムダが少ない生産システムであることが分かり、直接作業と搬送作業を明確に割り振ることで効果を得られることが分かりました。 また、全ての作業者に全ての作業を担当させる場合は、搬送する条件が必要であり、搬送のムダの改善課題にも取り組めることが分かりました。

こういった直接作業と搬送作業をミックスした作業者の担当決めも、 GD.findi で解決することが可能です。 是非、ご活用ください

なお、GD.findi に関する詳細は下記ページよりご覧ください。